INQUISITORIAL

I

Cúmplices da comoção moderna,

Galhofamos no teatro e no cinema

Ante o III Reich.

Galhofamos do desencontro

Entre discurso e realidade.

(Mas a perda do sincrônico

Se dá por nossa memória

Ou pelo dedo de Chaplin.

Ao tempo real, eram ambos coerentes:

Discurso e realidade.)

II

Quando um soldado capenga

Surgir em cena,

Não compreenda, e se compreender,

Não ria – porque não estamos

Ante um soldado nem ante o III Reich.

Quando um tanque se precipitar

Da ponte,

Não cante, e se cantar,

Não dance – porque não estamos

Ante a firmeza do tanque e a verdadeira ponte.

E quando um gueto se sublevar

E for morto heroicamente,

Não comente, e se comentar,

Não glorifique – porque não houve heróis,

Só houve homens no III Reich.

E, ademais, não se diga

Indigno o III Reich.

Porque não houve indignidades,

Só houve o tempo.

O tempo não tem adjetivos: é ou foi e faz-se.

III

Agora, amadureço a questão.

Nós prontamente solidários com a memória

(Compromisso sem perigos)

E o desespero irreparável dos mortos,

Se àquele tempo presentes e vivos,

Como veríamos o III Reich?

IV

(Para responder, não te transfiras

A cômodo, como agora,

Busca adquirir a cidadania alemã

E depois, estável, responde:

Ao curso de fuzis e verdades da época

– considerando o risco de tua estabilidade –

Operário ou proprietário da Mercedes Benz,

O que farias no III Reich?)

V

Em nós o tempo é o mais humano,

E hoje de homem não temos senão o tempo ganho,

Fração de um tempo maior

Que a vagar se compõe, tão árduo.

Por isso pergunto:

Em todos os tribunais passados,

Que lado ocuparíamos

Pois que somos mas não somos ante o tempo

E também seus acidentes

Históricos e geográficos,

As estações a carência e os meses?

Se ainda fosse abril,

O que faríamos sendo em tempo do III Reich?

VI

Agora que estimamos

A incerteza

Ante o III Reich;

Agora que estimamos

Menos perigosa

A participação da memória

E muito menos eficaz;

Pergunto: tu, ante o presente,

Como te defines ao que será passado?

Há urgência de resposta, antes que a noite chegue.

Carregarás fardos para evitar

(Repara que o rio corre e a noite vem como onda)

Ou deixarás que apenas sejamos o tempo

E irreparável memória?

VII

Como existir e ser ante o III Reich

E qualquer um outro tempo de inquisição?

Diante escolha dada sem senões:

Vida ou absolutamente nada,

O nada mais roído,

O nada mais raspado,

Sem pontes ou rios, sem rios, sem pontes

Às fugas e navegações?

Ao dizermos sim, estamos com eles.

Não, e nos perderiam de tudo, mesmo de nossa intimidade,

E, na praça,

Sorririam de nossa solidão, nossa extrema solidão, nossa solidão na morte,

Conseqüência deste caminho de contradição.

(Quando semelhante escolha

Nos vierem pedir,

Que coisa diremos

Se só temos a vida,

A necessidade de preservá-la

E a compulsão de defini-la?

O que agir, se o que agimos

Nos define a vida

E a consciência

Desta mesma vida

Ante seus momentos

E ela mesma ainda?)

Ah, como louvamos o tempo

Que nos põe distantes,

Só importando em memória

A nossa escolha e saída.

VIII

(Como nenhum roteiro são

As navegações do barco,

Não há previsões que possam conceber o que seja

Anterior ao seu ato.

Qual a determinação da cidade

E do caminho ideal de abordagem

Não evitam a pedra

Calmaria e tempestade.

Portanto, ainda mais se complica a questão

Do que ser ante o III Reich.)

IX

Nada a perguntar

Se esquemática, fatal e somente

Judeu fosse judeu

E operário, operário.

E não como são:

Eles e, inclusive, o III Reich.

(Ao existir nos pomos, às vezes,

Cúmplices da contradição.

De outra forma, nada seria dramático,

A simples previsão do roteiro salvaria o barco.)

X

Pois, sendo judeu ou operário

O que fazer ante o III Reich?

Se pretensa vinculação mais ampla, de homem,

Te impede de responder

Com vinculação real de raça ou classe,

Onde não se é bom ou mau homem,

Mas mau negociante ou bom operário,

Lembra-te do acordo de ato e consciência que possui o III Reich.

Então, como te farias um homem

Ante o III Reich?

(Isto não é tão simples como aplaudir ou chorar,

Comprometido com Chaplin.)

XI

Tenho medo da imaginação

E de todas as travessias

Onde me possa superar a correnteza do rio.

Sinto medo de mim solto às divagações,

Onde não me determino.

(Mas que faria se já não fosse outono

E já não estivesse na outra margem do rio?)

Dou graças aos que passaram

E submergiram. Bendigo os que se comprometeram

Com o erro, para que eu não tivesse

De vacilar quanto ao lugar de vau

Para atravessar este rio

Da existência, tão largo, tão humano e extensamente largo,

E arrancar o fruto do outro lado.

XII

Não quis dizer que a tudo justifica o tempo:

Fora, fazê-lo, assaz temerário.

Nem tentei um poema para desesperar:

Diverge o intento. Quero dizer que o tempo não reflui

E inexiste chance de se provar a resposta

Do que seríamos ante o III Reich, mãos de SS ou meras mãos de inocente,

Participação mais grave que a dos que fizeram por bom senso

Ou interesse indefensável.

Escrevi para então,

Aos que dizem não posso, tenho limitações,

Posso ser posto de lado, à margem de direitos e comodidades,

Ou aos que têm dúvida de que a mudança é ótima.

Escrevi aos lúcidos, aos que mais rápido entendem o símbolo

E outra qualquer linguagem, aos que, entretanto, calam.

Acuso este bom senso de salvar-se

Roubando balsas ao barco

Que se tomou para viagem.

Mas tenho certeza de que, se apenas

Esses existissem, ainda amargaríamos o III Reich,

Como fruto constante

Na boca:

Fruto que não se come nem se joga fora.

Escrevo e sei que a todo tempo houve outros,

Com estes aprendo e me comovo,

E mesmo que soçobre o barco num relativo naufrágio,

Me mantenho atento às perseguições do porto.

In: José Carlos Capinan. Inquisitorial. 2 ed. Civilização Brasileira, 1995.

|

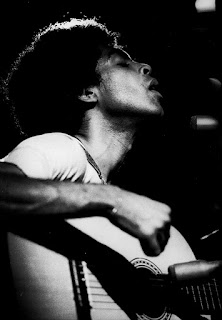

| Torquato Neto, Caetano e Capinan, c. 1966 |

Em outubro de 1967, pouco antes de receber o prêmio dividido com Edu Lobo pela vitória da parceria dos dois, “Ponteio”, no III Festival de Música popular da TV Record, Capinan, o autor da letra, recebeu a notícia do assassinato de Ernesto Che Guevara nas selvas bolivianas, ocorrido alguns dias antes. Nos bastidores do festival (considerado o mais importante de todos os festivais de canção, e sobre o qual aliás foi feito o ótimo documentário Uma noite em 67, disponível em DVD), Capinan escreveu a letra de “Soy loco por ti, América” e a entregou a Gilberto Gil, que no mesmo evento obteria o segundo lugar com “Domingo no parque”. Essa história foi contada pelo próprio Capinan em uma entrevista, e penso ser suficiente para demonstrar a importância da obra deste poeta e letrista de canções no panorama da cultura brasileira dos últimos 40 e pouco anos.

José Carlos Capinan é não apenas o estupendo letrista de “Ponteio” e “Soy loco por ti, América”, com parceiros que naquele momento estavam começando a se distanciar um do outro em suas propostas no panorama da MPB: o tropicalista Gil (que na célebre foto de capa do disco Tropicália ou Panis et circensis, segura a foto de Capinan em bem comportada roupa de formatura) e o não-tropicalista Edu. Capinan já vinha compondo e ainda comporia outras magníficas canções com Edu e Gil, além de tê-lo feito ainda com muitos outros: “Clarice”, por exemplo, com Caetano; com Jards Macalé várias, entre elas “Movimento dos barcos”, http://robertobozzetti.blogspot.com/2011/02/movimento-dos-barcos-jards-macale.html

além do escândalo de “Gotham City” em 1969; com João Bosco compôs aquele que talvez tenha sido seu maior sucesso de massa, “Papel maché”; com Paulinho da Viola, seu compadre, a extraordinária “Mais que a lei da gravidade” e muitas outras. Isso para citar apenas de passagem outro parceiros como Sueli Costa, Xangai, Geraldo Azevedo, Fagner, Francis Hime e outros e outros, resultando num total que deve andar perto de 200 letras compostas.

A complexidade e a excelência deste poeta letrista ficam claras quando se pensa no arco de criadores tão diferentes e nas propostas tão diversas que sua lírica atingiu – quando a letra é de Capinan é possível ver que sua assinatura confere uma marca própria no interior da obra de seu parceiro: isso impede, é óbvio, que se possa falar em “ecletismo”. Mas hoje quero abordar o poema postado acima, “Inquisitorial”. “Inquisitorial” poema e Inquisitorial livro.

O livro Inquisitorial teve sua primeira edição, em pequena tiragem e, reza a lenda, circulação quase clandestina, em 1964. Há pouco tempo eu soube que a editora Civilização Brasileira o reeditara em 1995 e o adquiri. Leio-o devagar, como exige esta poesia densa, incrivelmente densa e complexa, embora clara, de uma clareza que às vezes confunde, pelo esforço de depuração testemunhado em cada verso. Em um poema, diz Capinan: “Mentira que o poema sublime/O medo e o sofrimento./O poema é trabalhado, dói, o poema é amargo.” O leitor é testemunha; o poeta é o exigente artífice dessa depuração e clareza.

O grande diferencial entre a primeira edição e a de 95 é sem dúvida a introdução de José Guilherme Merquior: o ensaio “Capinan e a nova lírica”, escrito em “Paris, abril de 1968”, e que Merquior houvera incluído em um de seus primeiros livros, o excelente Astúcia da mimese (por sinal que a obra de Merquior, vasta e valiosa, está para ser toda relançada, com organização de João Cezar de Castro Rocha). Para esta 2ª. edição, a viúva de Merquior liberou a publicação do texto, conforme consta em agradecimento editorial.

Li o poema “Inquisitorial” pela primeira vez nos idos de 1970 e poucos, incluído num volume de “poesia participante” também da Civilização Brasileira, chamado Poesia viva. Eu não conhecia ainda o estudo de Merquior, nem universitário eu era. Também naquela época, caso o tivesse lido, não o teria entendido, dadas as referências que o costuram e a complexidade com que o brilhante raciocínio do estudioso as articula. Por falar nisso, está ali, nesse texto, uma das mais importantes sínteses da poesia brasileira do século 20, que se torna mais impressionante ainda quando se considera a pouca distância temporal com que fora escrito. Vim a ler o ensaio depois, já num período avançado do curso (por sinal, é desejável que se volte a ler a obra de Merquior nos cursos de letras, vinte anos após sua morte). Mas há muito de notável em que um poeta nitidamente alinhado à esquerda tenha chamado a atenção de Merquior, identificado sempre pela esquerda mais tacanha como um desprezível direitista. Afinal, o que teria Capinan, militante comunista até os anos 70 (ou seja, atravessando a época mais violenta da repressão policial-militar), para atrair Merquior, que gostava de se definir como “social-democrata em política e anarquista em cultura”, além “liberal em economia”, e o levar a escrever o célebre ensaio – note-se: às vésperas do “maio de 68” em plena Paris? As razões para isso são duas e nenhuma delas é desprezível: a qualidade da poesia política de Inquisitorial é altíssima (Merquior exclui dessa avaliação a terceira parte do volume, que seriam os primeiros poemas de Capinan); a segunda razão é que a honestidade intelectual de Merquior é exemplo raro no Brasil. Ao longo de toda sua vida, que se interrompeu quando ele não tinha ainda 50 anos, se não erro, Merquior foi um polemista feroz, escudado numa profunda inteligência e em assombrosa erudição: mas soube como poucos reconhecer o valor daqueles que muito diferente dele pensavam.

Voltando a Capinan, o fato é que desde então poucos poemas de marcado vinco social ou político me impressionaram como “Inquisitorial” (na antologia em que o conheci, em meio a outros, seu destaque para mim era incontestável); creio mesmo que na literatura brasileira ele só encontra paralelo no “Nosso tempo”, de Drummond. E é, como no poema do mestre itabirano, um texto atravessado pela urgência do “tempo presente”; só que eu arriscaria a dizer que Capinan o faz atravessado pelo caráter dramático não exatamente (ou não apenas) do tempo – “o tempo não tem adjetivos: é ou foi e faz-se”, ele nos alerta – mas do homem que vive seu tempo: em Drummond, no “tempo de partido/tempo de homens partidos” a tomada de posição é clara, quase que imediata; em Capinan, se a tomada de posição – “do que ser ante o III Reich” – também é clara, ela vem somente após um lento, doloroso, percuciente desenrolar de observações que visam a remover o principal obstáculo da questão: o logro produzido pela cumplicidade da memória/história com o mito, personificado para e pela nossa “comoção moderna” na figura do “Great Dictator” de Chaplin. Esse obstáculo precisa ser removido para que o poema ao se fazer político não transija com o rigor da exigência de uma tomada de posição ética, irredutível ao brilho fácil dos clichês demagógicos. No jovem Capinan parece nítida a lição de Brecht.

O poema ”Inquisitorial” leva o leitor ao desconforto, ao incômodo; no entanto, parece-me também implacável em seu poder de sedução pelas imagens, como na parte II, em que nos socorremos de nosso acervo de imagens cinematográficas na memória e somos quase que flagrados a endossar acriticamente o discurso do vencedor, por cruéis e repulsivos que tenham sido, no caso, o discurso e a prática do derrotado. O poema se flagra, flagra o poeta e seus leitores ante o momento histórico brasileiro também: “Se ainda fosse abril/o que faríamos sendo em tempo do III Reich?” (...) “Mas que faria se já não fosse outono/e já não estivesse na outra margem do rio?”. Sabemos o quanto foram conturbados em termos político-institucionais os anos da primeira metade da década de 60 no Brasil, o quanto mesmo em seu todo a própria década foi intensa em torno da politização dos debates e das exigências de ação política. O que torna ainda mais admirável a queda-de-braço de Capinan com as exigências éticas que em última análise se impõe e impõe à sua poesia: através do caminho que passa pelo leitor, que a este enlaça e ao poeta, a exigência ética assume uma dimensão que é verdadeiramente ontológica, indissociável da prática da poesia: “Escrevi aos lúcidos, aos que mais rápido entendem o símbolo/e outra qualquer linguagem, ao que, entretanto, calam./Acuso este bom senso de salvar-se/roubando balsas ao barco/que se tomou para viagem.” Ao dizer desta forma na última parte de seu poema, quero dizer, ao passar do discurso argumentativo ao imagístico, pela intermediação e explicitação do símbolo, Capinan mantém teso o arco de não acumpliciar-se com o conforto da memória, que nos leva a todos a “aplaudir ou chorar/comprometido com Chaplin.” Mas que não se confunde quanto à posição política que sabe valer: afinal, como está em “Compreensão do bem”, o último poema do livro: “Em si, como todas as coisas, o bem não existe:/pelo mal se define e contradiz”.

Essa poética do mais acerado rigor radica-se ainda, Merquior bem o detecta em seu ensaio, numa profunda compreensão da lição dos mestres modernistas brasileiros (mas não somente). Eu diria que sobretudo da lição de João Cabral, se bem que ao lançar mão de estilemas que no poema “Inquisitorial” despistam aqueles mais óbvios do mestre pernambucano, tal procedimento sutiliza o que poderia ser facilmente “denunciado” como “influência”. O jovem Capinan em seus 22 ou 23 anos (impressionante a junção de juventude e talento dessa geração e dessa turma, é só pensar, por exemplo nos companheiros de MPB) soube driblar também mais esse possível inconveniente, quer este fosse tomado como sendo da ordem do “pastiche” ou da “diluição”.

E assim, temos que a importância de Capinan está não apenas em que com ele a poesia de caráter abertamente político mostrou-se equipada para enfrentar os perigos do discurso panfletário, demagógico, do bom-mocismo bem intencionado em que tantas vezes cai a verborragia “política” (heranças possíveis ainda do nosso condoreirismo), mas também que essa espinha dorsal do rigor e das exigências da lucidez certamente compuseram muito da diferença entre a politização da “canção de protesto” e a da canção tropicalista e pós-tropicalista (na qual a virulência crítica acabaria por se somar a uma politização do cotidiano e do comportamento). Afinal, no admirável trabalho poético do letrista Capinan, a complexidade de uma letra como a de “Ponteio” está tão distante do protesto mais simplório de suas “similares nordestinas” quanto revela muito mais afinidade com a tropicalista “Soy loco por ti, América” (o mergulho meio às cegas, "desembestado" num mundo de forças indomáveis, ante o qual o homem periga sempre ficar um tanto à deriva). “Inquisitorial” (tanto o excepcional poema quanto o livro) possivelmente desempenhou para seu criador, e quem sabe para a postura política tropicalista, esse papel depurador das armadilhas fáceis do discurso demagógico.